サイエンスカフェ2025

セッション1

2025年11月22日 15:00~16:30 1階多目的ホール特設会場

有機ハチミツから農業を考える

有機ハチミツとは何か。そもそも有機とは?

海外の有機ハチミツの基準と日本の有機認証について紹介し、これから日本で有機ハチミツを生産できるのか、また有機ハチミツの持つ意義について農業との関係から一緒に考えてみたいと思います。

プロポリスとは-その成分と生理機能

熊澤 茂則 Shigenori KUMAZAWA(静岡県立大学)

未利用の植物資源の探索や、食品中の機能性成分の分析に取り組んでいます。ミツバチの生産するプロポリスや花粉に関する化学的な成分の探索がテーマの一つです。

プロポリスは、ミツバチが自分の巣の周辺の植物樹脂を集めて巣の隙間などに埋め込んだもので、健康食品の素材などに利用されています。

しかし、プロポリスの成分や原料植物など、正しい情報が必ずしも伝わっていません。

今回、プロポリスの成分や生理機能について、わかりやすく解説をします。

女王蜂の生涯と体の秘密:どうして働き蜂とこんなに違うのか?

佐々木正己 Masami SASAKI(玉川大学名誉教授)

ミツバチ、養蜂、蜜源・花粉源植物について研究を続け、現在は養蜂産業振興会の理事をしています。

著書「蜂からみた花の世界: 四季の蜜源植物とミツバチからの贈り物」「養蜂の科学」「ニホンミツバチ: 北限のApis cerana」他

詳細を語られることがほとんどない女王蜂。その生理や行動に特化してご紹介します。

トピックスとしては、王台内の女王幼虫の発育や行動、お腹の中は働き蜂とどう違うか?

女王蜂になることを決定づけるホルモン、女王物質、ライバル殺し、目的も成分も違う毒液、交尾、受精嚢と雌雄産み分けのコントロール、など。

セッション2

2025年11月24日 11:30~13:00 1階多目的ホール特設会場

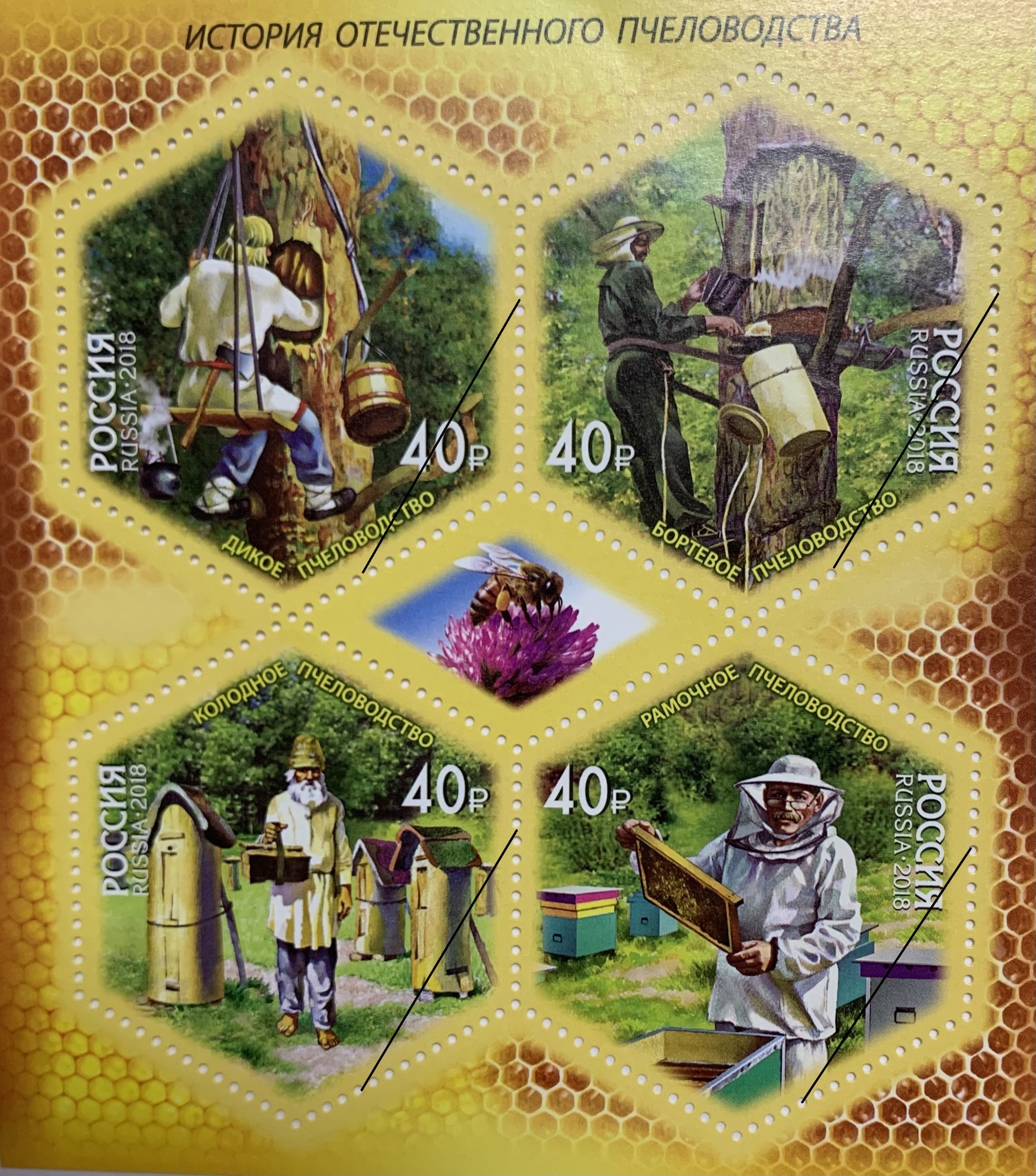

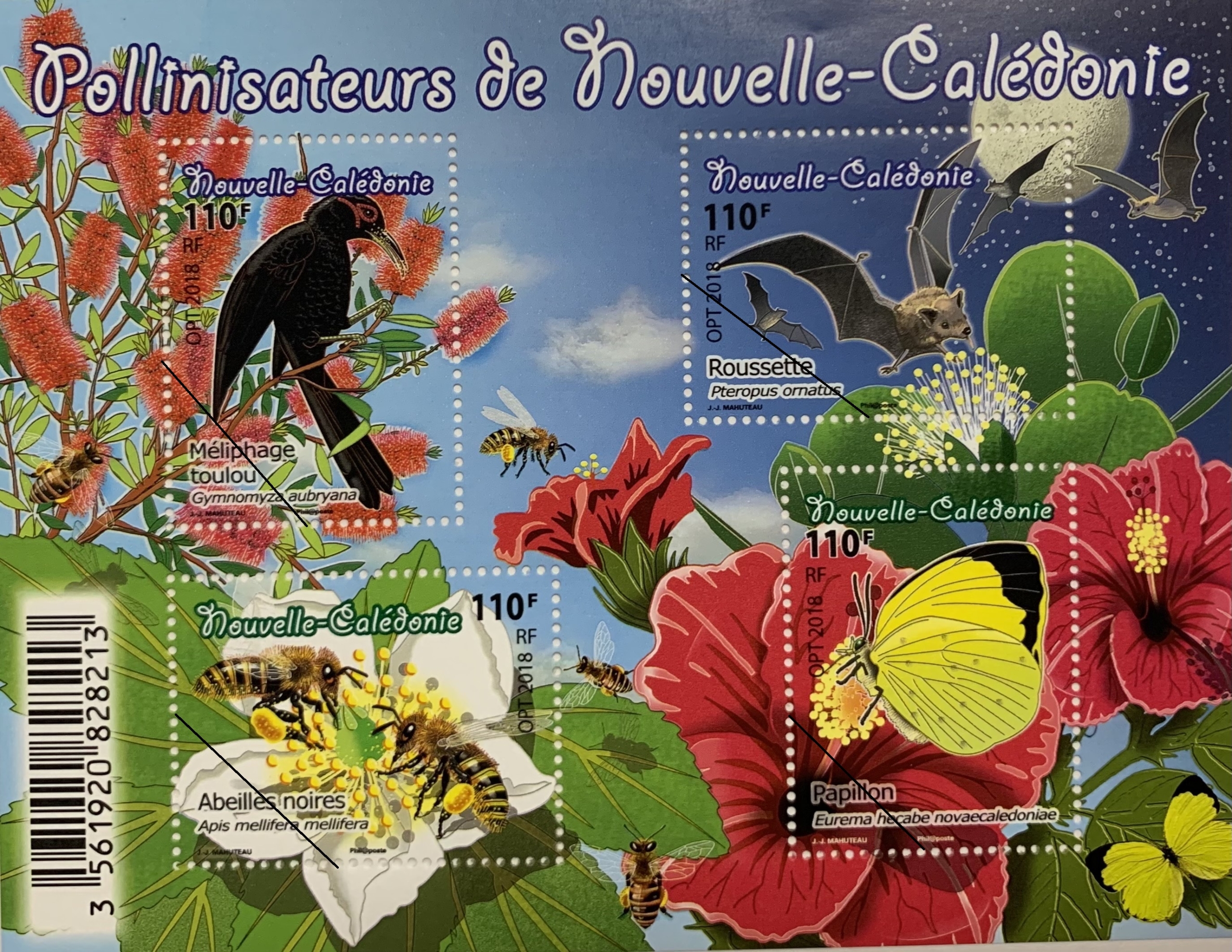

世界の「養蜂・ミツバチ切手」からみる、人とミツバチ・ポリネーターの関係

眞貝理香 Rika SHINKAI(東京大学)

山間地域の生業や在来知、食生活の研究をベースに、ニホンミツバチの伝統養蜂について調べています。

各地のニホンミツバチ養蜂の情報を集めたウェブサイト「ニホンミツバチ・養蜂文化ライブラリー」を運営。

世界各国で、ミツバチを題材とした切手が発行されています。

切手を見ると、その国や時代を反映した、人と養蜂、ミツバチ等ポリネーターとの多様な関わり方が読み取れます。

切手に込められた文化・社会的背景を手がかりに、人・ハチミツ・養蜂・生物多様性について考えてみましょう。

有剣ハチと生息環境の多様性

上森教慈 Kazushige UEMORI(森林総合研究所)

森とハチの研究者。森林における有剣ハチ類の生態や群集生態学を研究しています。

有剣ハチは毒針をもつハチの仲間のことで、ハナバチや狩りバチを含みます。

有剣ハチは驚くほど多様な環境に生息しています。

環境によって種が違うのはもちろん、その種が持つ特徴も異なります。

なぜ環境によって生息種が異なるのか、一緒に考えてみたいと思います。

マルハナバチに来てほしい花

石森よしこ Yoshiko ISHIMORI(ここはなの会)

観察イベント「ハナバチからみた野草のせかい」や、町田市の「植物観察教室」の講師を務めるなど、ハナバチと植物を知ってもらう活動や、ハナバチのために在来植物で花壇を作る活動をしています。

マルハナバチはぬいぐるみのようにふわふわで可愛らしいハナバチです。

ミツバチのように働き蜂がいて、家族のために一生懸命花粉と蜜を集めます。

また記憶力がよく、同じ種の花を巡る傾向があります。

それは同種の他の株と花粉を交換したい植物にとって願ったり叶ったりの性質です。

マルハナバチだけに蜜という報酬を与えたいと望む植物の花はどんな工夫をしているでしょう?

植物達のアイデアを紹介します。

![]()